- ホーム

- 教職員向けトップページ

- JCSOSについて

- 設立趣旨と目的、沿革、組織図

JCSOSについて

設立趣旨と目的、沿革、組織図

JCSOS設立の趣旨と目的

近年、大学や学校が実施する派遣留学・海外研修プログラムを通じ、海外で学ぶことは学生に身近な機会となってきました。日本学生支援機構(JASSO)の調査によれば、協定等で日本から留学する大学生は、平成30年度には11万5千人に達し、10年間で3倍の伸びを示しています。その一方で、留学生が海外で事故・病気・事件など不測の事態に遭遇するケースも増加しています。万が一、学生が重大事故に巻き込まれた場合、送り出した学校の的確かつ迅速な対応は、学校法人としての「責任」と「自律」において極めて重要です。JCSOSは、学校に課されている安全配慮義務に留意し、学校組織(経営陣、部局、教職員)を網羅する安全対策、危機管理の構築をサポートし、海外留学における学校の安全対策確立に貢献することを目的に発足しました。

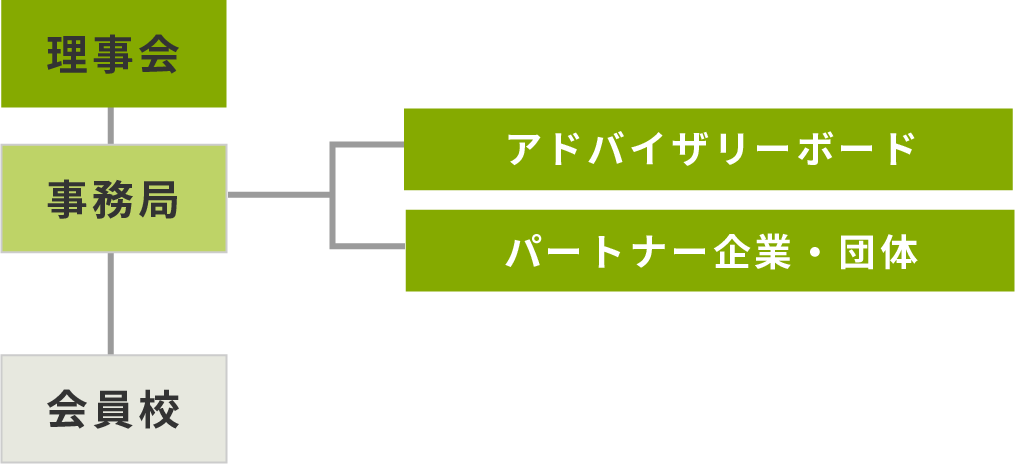

JCSOSの組織図

JCSOSは各分野のエキスパートが集結し、学校およびそこに所属する学生・教職員を「守る」という立場で危機管理サポートを提供しています。理事会が統括するアドバイザリーボードメンバー、またパートナー企業・団体が一体となって、会員の自律的な危機管理体制の構築を推進しています。

JCSOSの沿革

海外留学生安全対策協議会(JCSOS)は海外留学や海外安全対策等の専門家の経験と知識を結集して、日英大学交流委員会(創立1977年)の事務局であったUTS国際教育センターを事務局として1998年に非営利団体として発足しました。

| 1998年10月 | 非営利の任意団体として海外留学生安全対策協議会を設立。 |

|---|---|

| 2001年4月 | JAFSA国際教育交流協議会に正会員として加盟。 |

| 2002年6月 | 第1回 JCSOS危機管理セミナーを開催 |

| 2004年6月 | 実践女子大学にて危機管理シミュレーションをJCSOSとして初めて開催。 |

| 2005年6月 | 法人格を取得し、NPO法人海外留学生安全対策協議会を設立。 |

| 2006年11月 | 第1回JCSOS特別セミナーを明治大学にて開催。テーマは「日本と海外の大学間の協定を考える」。 |

| 2010年10月 | 第1回JCSOS地区セミナーを中部地区(名古屋市立大学)にて開催。 |

| 2012年2月 | 文部科学省主催「留学生交流総合推進会議」に当協議会理事長の池野がパネリスト参加。 |

| 2012年6月 | NPO法人JAFSA(国際教育交流協議会)の団体理事に選任される。 |

| 2013年5月 | JCSOS/JAFSA(国際教育交流協議会)第1回共催セミナーを早稲田大学にて開催。 テーマは「海外派遣における大学のブランドリスクと危機管理」。 |

| 2013年10月 | 英国大使公邸で開かれたブリティッシュカウンシル設立60周年記念式典に当協議会理事長の池野が出席。 |

| 2014年9月 | JAFSA、JCSOS、テンプル大学、ICU各学長が集まり、2015年NAFSA大会での日本のプレゼンスを高める企画準備が始まる。 |

| 2015年5月 | NAFSAボストン大会においてJAFSAが主導し、在ボストン日本領事公邸にて世界の国際交流関係者を招いての夕食会・ケネディ駐日大使(当時)の講演を実現。 |

| 2015年10月 | 文部科学省国際教育企画室主催の「派遣留学における危機管理について」に、SGU(スーパーグローバル大学創成支援事業)に採択された37校を対象に当協議会理事長の池野が講演する。 |

| 2016年11月 | 第54回JCSOS定例セミナー(早稲田大学)、第55回JCSOS定例セミナー(同志社大学)において、文部科学省、外務省より講師を招き実施。 |

| 2016年12月 | 外務省「たびレジ」と連携インターフェイスを、学校向けとして初めてJCSOSが提供を開始。 |

| 2017年2月 | JASSO(独立行政法人日本学生支援機構)ウエブサイトマガジン「留学交流」2月号で「大学の派遣留学と危機管理―過去の事例に学ぶ対応方法及び課題」を池野が発表。 |

| 2018年6月 | JAFSA創立50周年、JCSOS創立20周年記念合同コンサートが国際文化会館(東京)で開催される。 |

| 2019年1月 | 科学研究費助成事業「教育経済学の新たなフロンティアを目指して -国際貿易理論よるアプローチ」の研究代表者である麗澤大学経済学部永田雅啓特任教授による国際シンポジュウム「グローバルランキングと日本の大学の将来」をJAFSA、麗澤大学とともに共催する。 |

| 2020年7月 | 第68回JCSOS定例セミナーを会員限定のウェビナー形式にて実施。「新型コロナウィルスと海外派遣」をテーマに、日比谷クリニック院長の奥田丈二氏(JCSOSアドバイザー)を講師に迎え実施。 |

| 2020年9月 | 第69回JCSOS定例セミナーをJAFSAとの共催でウェビナー形式にて実施。 テーマは「ポスト・コロナの国際交流を考える~グローバル人材育成を観光の視点で考える」。神奈川大学の島川崇教授、東洋大学の野村尚司教授、静岡文化芸術大学の石本東生教授、JATA(日本旅行業協会)の志村格理事長をパネリストとして実施。 |

| 2020年12月 | 第70回JCSOS定例セミナーを会員限定のウェビナー形式にて実施。テーマは「新型コロナウィルス感染症への海外旅行保険・アシスタンスの対応について」。 |

| 2021年4月 | JCSOSホームページを全面リニューアルし、教職員用サイトをオープン。会員の利便性を高めることをコンセプトに。 |

| 2021年6月 | JCSOSホームページに、学生・渡航者用サイトをオープン。海外へ出発する学生や教職員の出発前の準備や安全対策の一助となることをコンセプトに。 |

| 2021年6月 | 第71回定例セミナーをウェビナー形式にて開催。JCSOS理事の櫻井弁護士よりコロナ禍における海外留学再開に向けて法的観点から整備するべき事項について、アドバイザーの尾﨑氏よりリスク対応力強化について講演が行われた。 |

| 2021年11月 | 第72回定例セミナーをウェビナー形式にて開催。アメリカ・University of Hawaii、およびCascadia Collegeより日本人スタッフを講師に、留学生受け入れ状況と、現地の新型コロナウィルス感染防止対策に関する講演が行われた。会員からのリクエストに応じ、12月に「韓国・ドイツ編」を実施。 |

JCSOS会員の国際交流再開 その歩みと今後

2020年からJCSOS活動は大きく変貌を遂げました。それまでJCSOSは大学の国際交流支援活動を続けておりましたが、その国際交流活動そのものがコロナウイルス禍により3年以上にわたりストップするという異例の事態となりました。多くの会員は、留学・海外研修を学事として行っており、海外交流の停止は、メンバーの学校運営に重大な支障をきたす事態となります。

このため、JCSOSは関係する諸団体とともに、国際交流の再開を日本国政府に協力を要請しました。国際交流活動の再開に向けて多くの活動を行い、またコロナ収束後もこれら諸団体との協力関係を維持し、より活発な活動を行っています。

ここでは、コロナ禍以降においてJCSOSが行った関連する諸団体との協力について報告をいたします。

1. 協力を行った諸団体名とJCSOSとの関係

(1) 特定非営利活動法人 国際教育交流協議会(JAFSA)

JAFSAは、大学を対象とした日本で唯一、最大の国際交流団体です。日本の大学の国際交流支援という観点から、JCSOSの設立以来、JAFSAとは協力関係にあります。2001年にJCSOSがJAFSAに加盟し、2009年にはJCSOSの池野理事長がJAFSA総会で議長を務め、2012年からはJCSOSはJAFSA団体理事を務めています。

JAFSAとJCSOSは2020年度より2021年度にかけて6回にわたり、会員校に定期的アンケート調査を行い、メンバー大学の国際交流再開の進捗状況を発表するとともに、プレスリリースも行いました。2023年3月には、JAFSA理事会において、JAFSA事業委員会の設置を提案し、了承されました。これは後述の資本主義研究会の大学部会が中心となり、JAFSAの活動についての助言を行うための役割を担っています。

(2)一般社団法人日本旅行業協会(JATA)

JCSOSの池野理事長は2015年より、JATA海外旅行推進委員会(JOTC)委員、留学・語学研修等協議会(CIEL)の会長でした。2020年にJOTC内にCIELを改組し、留学ワーキンググループを設置し、池野は座長に就任しました。留学WGは、従前から中高生の修学旅行を扱ってきた教育旅行部会のなかで、新たに大学を対象とするグループとして活動しております。

(3)新資本主義研究会大学部会

新資本主義研究会は、1958年に設立され、1996年より京都大学の伊東光晴教授(当時)を中心に活動する有識者のネットワークであり、伊東教授の推挙により、JCSOS池野理事長は2014年より資本主義研究会の代表世話人を務めています。2022年に大学問題を研究する新資本主義研究会大学部会を発足させました。

(4)一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)

経団連は1946年に設立された日本を代表する経済団体であり、その使命は、総合経済団体として、企業と企業を支える個人や地域の活力を引き出し、日本経済の自律的な発展と国民生活の向上に寄与することであります。このために経団連は人材育成の観点から、日本の教育界、政府と様々な取組を行われています。JCSOSは経団連とも様々な活動を行ってきました。

2.コロナ禍および収束後の協力活動と政府への働き掛け

以下に2020年以降のJCSOSと上記団体との協力事項を列記します。

| 2022年11月 | 経団連の長谷川知子常務理事を講師に迎え、「日本企業の求める人材像と海外留学を考える」公開セミナーを開催する。講演後、JCSOS森純一理事(モデレーター)が企業と大学関係者のZOOM座談会を開く。主催は、JATAアウトバウンド促進協議会海外留学ワーキング、協力 JAFSA、後援 JCSOS |

|---|---|

| 2023年6月 | 内閣官房内教育未来創造会議が発表した「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ<J-MIRAI>(第2次提言)」をまとめた専門官とJCSOS・JAFSA・新資本主義研究会大学部会・JATA関係者が出席し、JATA本部にて意見交換を行う。 |

| 2023年9月 | JATA理事長とJCSOS・JAFSAで意見交換を行い、JCSOS・JAFSA・JATAが協力して内閣官房に対して国際交流についての働き掛けを行っていくことで合意。 |

| 2024年5月 | 池野理事長が斎藤健経済産業省大臣と面会し、中小都市の中小大学支援の協力を要請する。 |

| 2024年6月 | JCSOS・JAFSA・新資本主義研究会大学部会・JATA代表者が、文科省留学生室長と意見交換。 |

| 2024年7月 | JCSOS理事会、JAFSA理事会において承認された、J-MIRAIへの提言書を、内閣審議官 教育未来創造会議担当瀧本室長、同滝波参事官、濱野担当に手交する。当日は、曄道JAFSA会長、渡邉同事務局長、森新資本主義研究会大学部会長、池野JCSOS理事長、蝦名JATA理事長、千葉同事務局留学担当が同席する。 |

| 2024年12月 | JCSOS・JAFSA共催による、「大学の国際交流推進における日本語教育機関との連携について」特別セミナーを実施。講師は学校法人アジアの風 岡山外語学院森下副理事長。 |

3.JCSOSの今後の活動

当協議会は、設立時の派遣留学生の安全対策・危機管理サービスの提供から、多くの専門家の参集を得て大学経営に資するアドバイス機関にも力点を置こうとしています。

大学経営側から見れば、国際交流を推進する組織のより精緻な構築、十分な資金の調達、政財官への働きかけ、国際交流の現場知識充実などが欠かせません。これらは大学が単独で行うには、難しい点があります。熱意のある大学が集まり、上記のような項目を達成する努力が欠かせません。JCSOSは、微力ながら長年の活動で培ったネットワークを生かし、日本の大学の国際的発展に寄与していきたいと考えております。